行走时如何吸收震荡

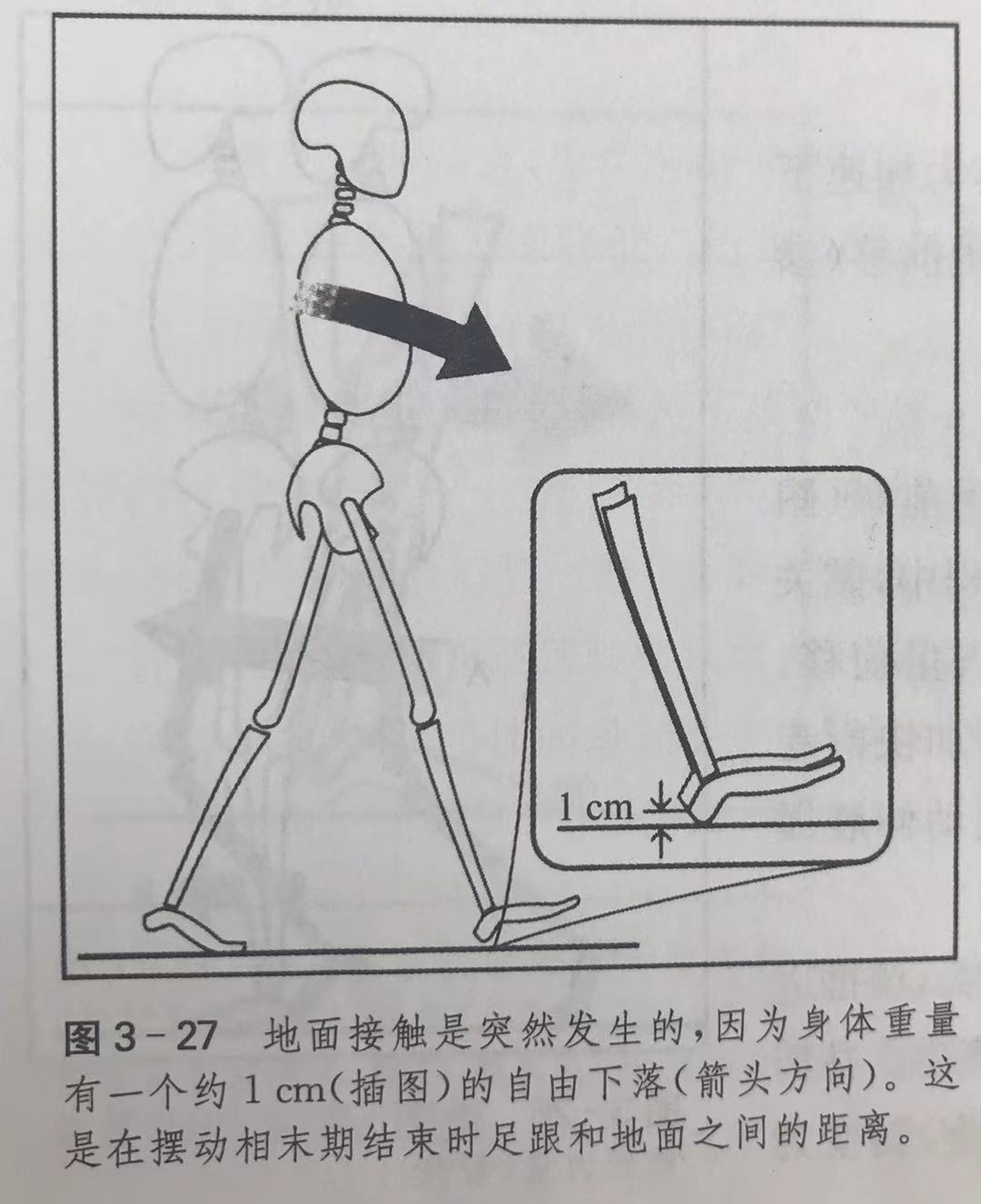

身体重量从后方伸展的下肢转移至前方的足,即使发生在双支撑相也是突然的转换过程。在单下肢支撑的末期,身体重量的移动已经超过了后伸下肢的前足所能提供稳定的临界值,其结果是稳定性的丧失,使身体前倾和下落。前方的足在摆好即将承重的姿势开始下落时,仍在地面上方有约1cm的距离。因此,实际上身体在很短的时间内是处于自由下落的状态。通过踝关节、膝关节和髋关节震荡吸收反应减小了地面撞击的整体强度。

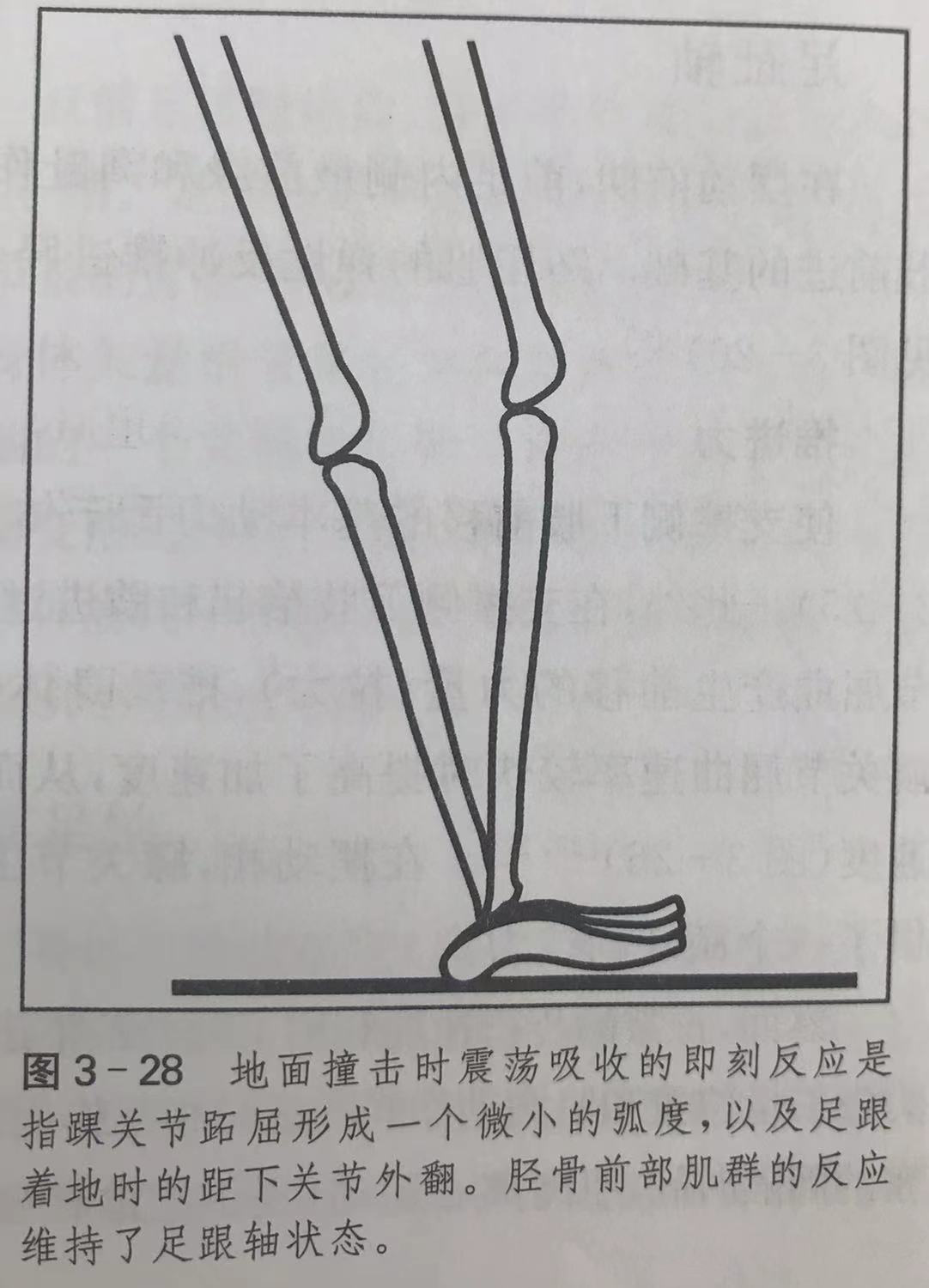

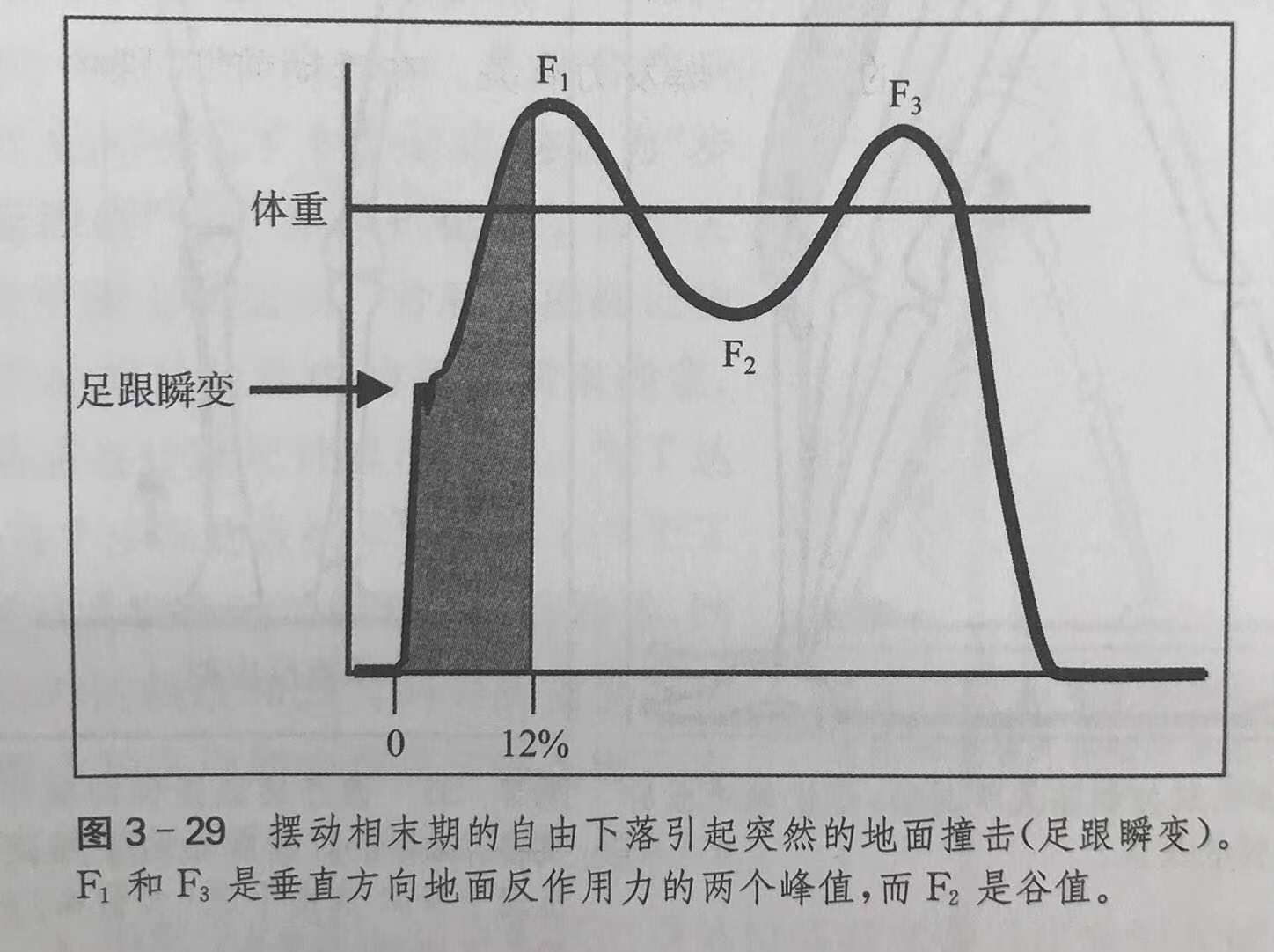

在胫骨前部肌群能够控制足之前,在足跟初始着地时踝关节有一个跖屈5°的弧度。然后,胫骨前部肌群快速约束踝关节,延迟前足与地面接触的时间直至12%的步态周期。下肢着地时非常迅速,以致产生了两个地面反作用力(GRF)模式:第一个瞬间—“足跟瞬变”,部分地中断了地面反作用力的初期上升曲线(0.02秒内60%的体重);随后体重转移持续到地面反作用力记录的第一峰值(F1),发生在承重反应期结束时。

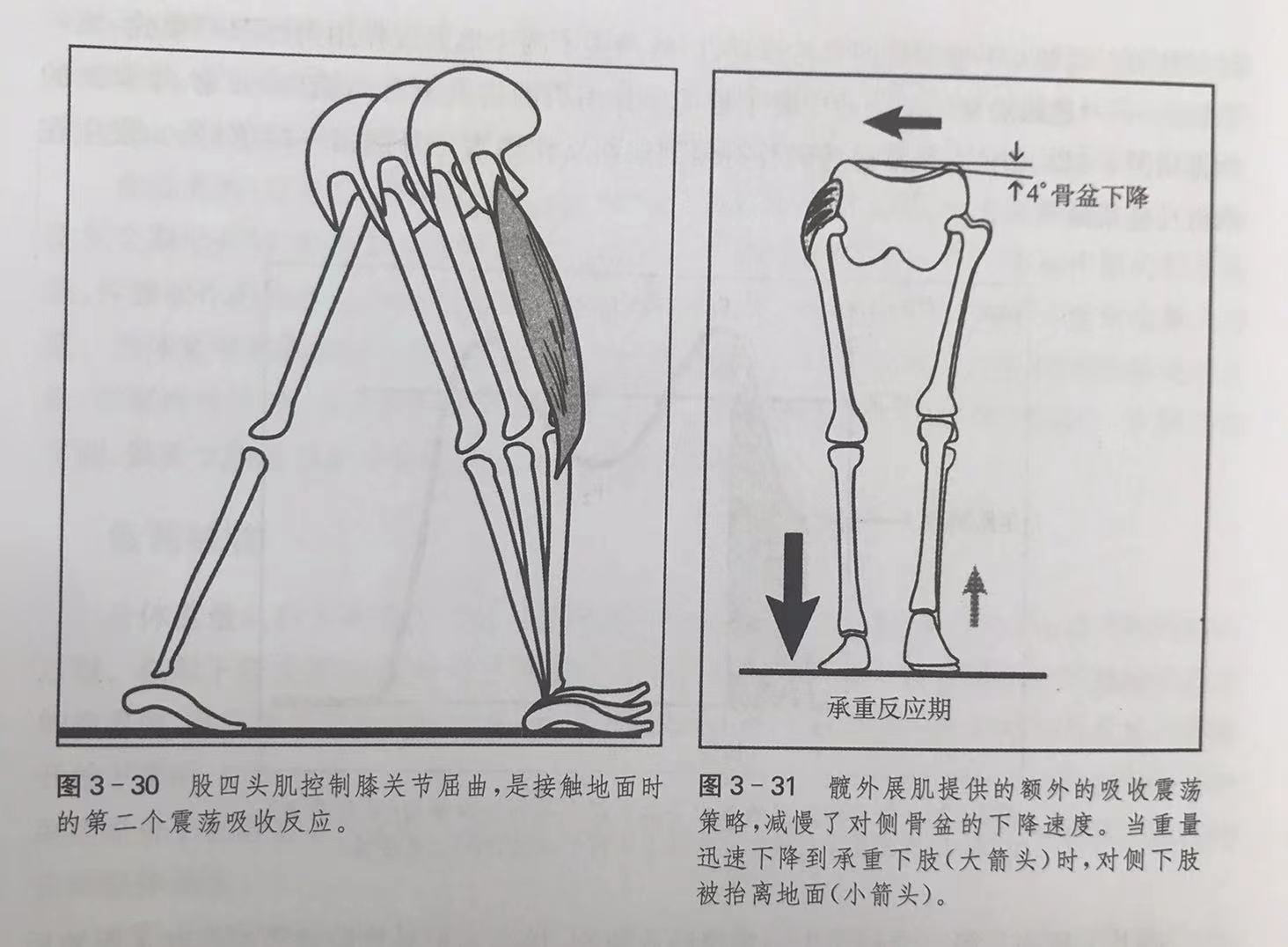

膝关节屈曲是第二个和最大的震荡吸收机制,该运动也是接触地面时启动足跟轴后的吸震反应。当胫骨前部肌群控制足部下垂时,由于其肌腱附着于胫骨和腓骨上,使小腿必须跟随足部运动。当膝关节中心移动至身体矢量的前方时,胫骨向前运动使膝关节快速屈曲。当股四头肌收缩减缓膝关节屈曲的速度时,肌肉也吸收了部分承重力量。不论是关节承重受力还是地面撞击力均减小。在矢状面地面反作用力记录中,下肢所经历的冲击被记录为F1。在正常的步行速度下,身体下落时的加速度上升到F1峰值时约为体重的110%。

承重侧(前方)下肢的突然负重也减低了后方下肢的支撑,引起对侧骨盆的下降。当体重位移最小化时,前方(承重侧)下肢外展肌的迅速反应吸收了部分冲击。

由于体重的自由下落,踝关节、膝关节和髋关节突然被动地失衡,这些肌肉对失衡的系列反应减少了下肢着地时的力量,HAT(头、上肢、躯干)结构和足之间的每个关节,包括腰骶关节都受到了保护,从而避免了突然撞击时的潜在损伤。